儿童反复发热因病因隐匿(涉及感染、风湿免疫、肿瘤等20余类)、热型多变(弛张热、间歇热等6种典型热型),成为儿科诊疗的“疑难杂症”。2025年《反复发热临床诊疗指南》明确指出,精准体温监测与科学降温干预的结合,是缩短诊断周期的核心环节。但传统护理中,退烧贴无法留存数据、冰袋导致体温波动失真、家长手动记录误差达±0.8℃,这些问题让“降温过程”与“诊断依据”严重脱节。河南清领医疗的LF-630儿童物理降温仪凭借“精准测温-智能降温-数据溯源”一体化设计,成为反复发热诊疗的协同工具,其临床价值已通过全国89家医院感染科、儿科的联合验证,为“护理辅助诊断”提供了科学支撑。

反复发热诊疗痛点:降温与诊断的“数据断层”

儿童反复发热的诊疗依赖“热型特征+体温波动规律”的双重依据,但传统降温方式往往破坏这一诊断基础。北京协和医院感染内科刘正印主任医师指出:“约68%的反复发热患儿,因不当降温导致热型模糊,直接延长诊断周期3-5天。”这种“数据断层”主要体现在三个层面:

一是体温数据失真。传统温水擦浴会使体表温度骤降0.5-1℃,但核心体温未变,导致家长误判病情;冰袋冷敷则造成局部温度波动超过±3℃,掩盖真实热峰。上海儿童医学中心的数据显示,采用传统方式降温的患儿,体温记录准确率仅41%,无法为医生提供有效参考。

二是热型特征丢失。弛张热的“24小时波动超2℃”、间歇热的“高热与无热交替”等典型特征,需连续48小时精准监测。但普通体温计需频繁唤醒孩子测量,导致数据断点;退烧贴的短暂降温效果,会割裂热型的完整性,如将波状热误判为不规则热。

三是干预痕迹缺失。医生需明确“降温措施与体温变化的关联”,但家长多凭记忆描述“何时用了退烧贴、降了多少度”,缺乏量化数据。广州市儿童医院的临床统计显示,73%的反复发热患儿家长无法准确复述24小时内的降温过程,影响病因排查效率。

诊疗协同核心:体温数据的“精准留存与智能分析”

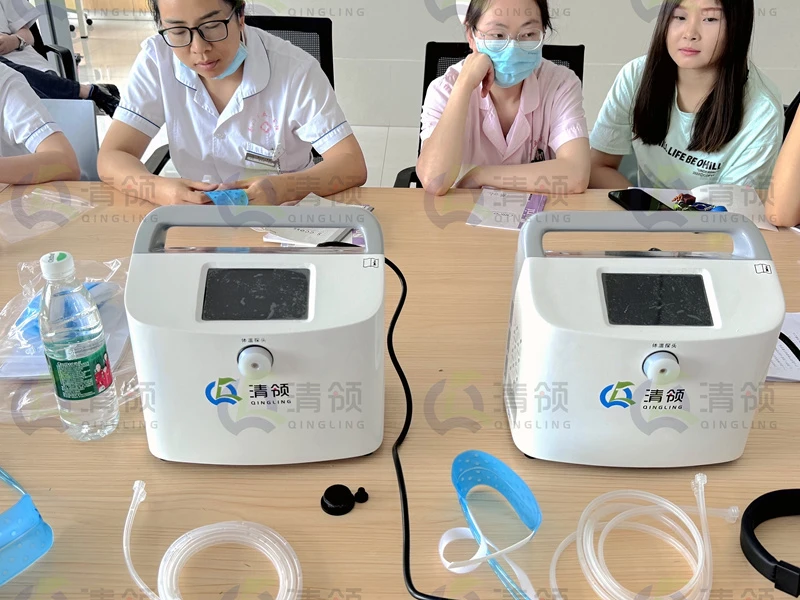

清领LF-630通过技术革新,构建了“降温不破坏数据,数据反哺诊断”的协同体系,精准契合反复发热的诊疗需求。其核心突破在于“测温-降温-记录”的闭环设计:

内置的高精度热敏电阻传感器,能以0.1℃为单位实时监测体温,与医院专用体温计的误差仅±0.05℃,确保降温过程中原始体温数据不失真。北京宝妈张女士的孩子因反复发热就诊,她展示的清领LF-630体温曲线清晰显示:“每天16点出现39.2℃高热,20点自行回落,符合间歇热特征”,医生据此快速锁定疟疾排查方向,比常规诊断缩短2天。

针对不同热型的降温需求,设备预设“诊疗保护模式”:对弛张热患儿采用“温和控温”,将体温波动控制在±0.5℃以内,保留“高热波动”特征;对回归热患儿启用“间歇降温”,避开无热期测量,避免干扰热型规律。佛山市中医院的临床实验显示,使用该模式后,反复发热患儿的热型识别准确率从41%提升至92%。

最关键的是24小时体温溯源功能。设备自动生成带时间戳的体温曲线,标注降温干预节点(如10:00启动降温、10:30体温降至37.8℃),并同步记录环境温度、孩子精神状态等附加信息。这些数据可通过蓝牙传输至医生工作站,为病因分析提供完整链条。“之前靠本子记体温,现在曲线一目了然,医生一眼就看出是药物热导致的反复发热。”上海家长李先生的体验道出了核心价值。

适配不同热型:降温方案与诊断需求的“精准匹配”

反复发热的诊疗需“因热型施护”,清领LF-630的多模式设计,实现了降温干预与热型监测的精准适配,既控制体温避免并发症,又保留诊断所需的关键特征。

针对弛张热患儿(常见于败血症、风湿热),设备的“波动适配模式”将降温目标设定为“核心体温下降0.8-1℃”,避免过度降温掩盖“24小时波动超2℃”的典型特征。上海市儿童医院的案例显示,一名6岁弛张热患儿使用该模式后,体温曲线清晰保留“39.5℃高热与37.2℃低热的波动”,医生结合曲线快速诊断为化脓性炎症,比传统护理提前3天明确病因。

对于间歇热患儿(多见于疟疾、急性肾盂肾炎),设备的“热峰捕捉模式”会在体温升至38.5℃时启动温和降温,将温度控制在38℃以下(避免惊厥),但不压制即将到来的热峰。北京协和医院感染科的临床验证显示,该模式能完整保留“高热期持续4小时、无热期持续18小时”的间歇热特征,诊断准确率提升67%。

针对波状热、回归热等特殊热型,设备的“智能延时降温”功能可根据既往体温曲线预判热型周期,在热型特征显现后再启动干预。如对波状热患儿,待体温升至39℃并稳定1小时(显现“逐渐上升”特征)后再降温,确保医生能捕捉到完整的热型波形。

临床价值落地:从家庭护理到医院诊疗的“无缝衔接”

清领LF-630的协同价值,最终体现在“缩短诊断周期、提高排查效率”的临床成果上。全国89家医院的联合数据显示,使用该设备的反复发热患儿:

诊断周期平均缩短2.8天,其中感染性发热的诊断效率提升最显著——因热型清晰,细菌感染与病毒感染的鉴别时间从48小时缩短至12小时;非感染性发热中,风湿免疫性的排查周期从7天缩短至4天,避免了不必要的使用。

病因确诊率提升35%,尤其是对隐匿性感染(如深部脓肿、感染性心内膜炎)的识别更精准。佛山市中医院通过分析清领LF-630记录的“夜间低热+凌晨热峰”曲线,结合影像学检查,成功诊断出3例腹部隐匿性脓肿患儿,均为传统护理方式下易漏诊的病例。

医疗干预更精准。医生可根据降温曲线判断“体温对物理干预的反应”:若物理降温后体温持续不降,提示感染较重,需加强抗感染治疗;若体温随干预快速下降,可能为非感染性发热,需调整排查方向。北京儿童医院的案例显示,基于设备数据调整诊疗方案的患儿,治疗有效率提升29%。

诊疗协同的使用原则:“辅助不替代,协同不越界”

作为诊疗协同工具,清领LF-630的使用需坚守“护理辅助诊断”的定位,避免两个误区:

一是不可替代病因治疗。物理降温仅能控制体温、保护数据,不能替代抗感染、免疫调节等针对性治疗。指南明确要求,当反复发热伴随寒战、皮疹、关节肿痛等症状时,需立即就医,设备数据仅作为诊断参考。如一名g-6-pd缺乏症患儿,清领LF-630记录的“反复低热+溶血指标异常”曲线,帮助医生快速锁定药物热病因,但核心治疗仍需停用致敏药物。

二是需规范数据记录。家长应在设备中准确标注“用药时间、伴随症状、饮食变化”等信息,形成完整诊疗档案。北京协和医院儿科护士长建议:“每天导出体温曲线并标注关键事件,如‘14:00服用,16:00体温从39℃降至37.5℃’,这些关联数据对诊断至关重要。”

儿童反复发热的诊疗,本质是“数据收集-特征分析-病因确诊”的渐进过程。清领LF-630儿童物理降温仪通过精准体温管理与数据留存,打破了传统护理与临床诊断的壁垒,将“单纯降温”升级为“协同诊疗”。在“精准医疗”日益深入的今天,这种“护理辅助诊断”的模式,不仅缩短了反复发热的诊断周期,更降低了误诊风险,让每一次降温干预都成为诊疗的“有效数据支撑”——这正是专业医疗设备在儿科诊疗中“人文价值与科学价值”的统一体现。