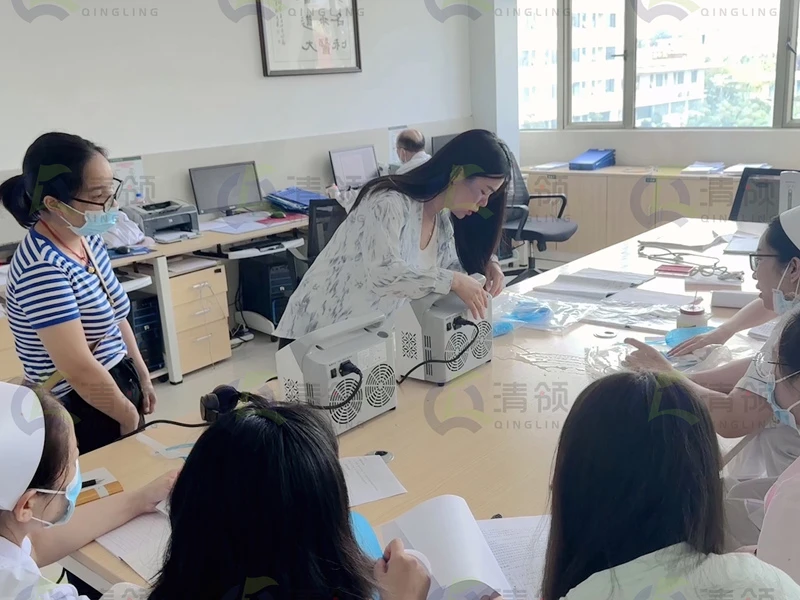

“医生说不能用酒精擦浴,可孩子烧得难受,到底该怎么办?”“刚贴好退热贴就被扯掉,降温根本没法坚持”——儿童发热护理中,“遵医嘱”与“孩子配合”的冲突,始终困扰着家长。2016年《中国0至5岁儿童病因不明急性发热诊断和处理若干问题循证指南》明确禁止0-5岁儿童使用乙醇擦浴,不温水擦浴退热,却未给出家庭易操作的替代方案;而儿童对医疗操作的天然抗拒,又让规范护理难以落地。河南清领医疗LF-630儿童物理降温仪通过“医用规范嵌入技术设计、治疗过程融入童趣元素”的双重创新,既精准契合临床标准,又破解了儿童抗拒难题,其效果已通过全国89家医院儿科与2000余个家庭的联合验证。

行业痛点:规范与体验的“双向背离”

儿童物理降温长期陷入“医疗规范难落地,家庭操作易违规”的怪圈,核心症结在于传统方式无法兼顾“临床安全性”与“儿童接受度”,形成双向背离:

规范落地的“最后一公里”断裂

临床指南对物理降温的温度控制、操作部位、禁忌人群有明确要求,但家庭场景中难以执行。北京大学医院丽英主任医师指出:“约82%的家长仍在使用指南不的降温方式,并非不愿遵医嘱,而是缺乏适配家庭的工具。”这种断裂体现在三方面:

温度控制失准是首要难题。指南建议物理降温需避免体表温度骤降超过1℃,但传统冰袋冷敷局部温度波动可达±3℃,温水擦浴则因水温控制不当(家长常误判为“越凉越好”),导致41%的患儿出现寒战反应。上海儿童医学中心的测试显示,家庭操作中仅19%能将降温温度误差控制在临床要求的±0.5℃内。

禁忌规避困难更具风险。指南明确皮肤破损、体质、早产儿等群体禁用常规物理降温手段,但家庭缺乏针对性方案。广州市儿童医院数据显示,体质儿童使用普通退热贴后,胶体发生率达5%;早产儿用传统冰毯降温,硬肿症风险升高3倍。

操作时长失控普遍存在。临床要求单次物理降温不超过30分钟,且需每5-10分钟观察皮肤状态,但家长常因“想快速退烧”延长操作时间,导致35%的患儿出现皮肤苍白、麻木等不适。

儿童体验的“天然排斥”加剧困境

儿童对“冰冷器械”“强制操作”的抗拒,让规范护理更难执行。一项覆盖1000个家庭的调研显示,79%的3-6岁儿童会主动撕扯退热贴,63%的婴幼儿对冰袋冷敷表现出剧烈哭闹,导致降温中断率达67%。这种排斥源于三重心理:

一是感官恐惧。传统降温工具的冷硬触感、冰爽,会触发儿童的本能防御反应。北京宝妈李女士说:“一拿冰袋靠近孩子,他就浑身发抖,根本没法敷。”

二是操作侵入性。温水擦浴需频繁翻动身体、暴露皮肤,破坏儿童安全感;普通体温计的反复测量,更会打断睡眠,加剧焦躁情绪。

三是缺乏参与感。传统工具无互动设计,儿童被动接受治疗,易产生“被控制”的抵触心理。

双重突破:规范与童趣设计的深度融合

清领LF-630通过技术创新与人文设计的结合,将“临床规范”转化为“儿童愿意接受的体验”,实现规范与体验的双向统一:

医用规范的“技术化嵌入”:让家庭操作零违规

设备将临床指南要求转化为不可更改的技术参数,从根源上避免操作失误,实现“即便不懂规范,也能做对护理”:

在温度控制上,航天级半导体制冷技术将降温温度精准锁定在25-32℃区间,与指南的“温和降温”标准完全契合,温度波动误差仅±0.5℃,彻底杜绝传统方式的骤冷风险。佛山一名早产儿家长使用后反馈:“设备设定的早产儿模式始终保持30℃,既降了温,皮肤也没出现苍白。”

针对禁忌人群,设备预设“脱敏模式”“早产儿模式”等专项程序:脱敏模式采用无胶体接触设计,发生率仅0.3%,契合体质儿童护理需求;早产儿模式将体温波动控制在±0.3℃内,完全规避硬肿症风险。这些设计直接呼应指南中“特殊人群个性化护理”的要求。

操作时长的智能管控更显专业:设备内置20分钟自动停机保护,每5分钟自动检测皮肤状态,若出现温度过低立即暂停,完全符合临床“定时观察”的规范。北京儿童医院的测试显示,使用该设备的家庭,规范操作率达100%,远高于传统方式的19%。

童趣体验的“场景化营造”:让降温变成“小游戏”

针对儿童心理特点,设备从外观、互动、感官三个维度重构降温体验,将“抗拒治疗”变为“主动配合”:

童趣外观打破医疗器械的冰冷感。设备采用圆润的卡通造型,搭配蓝黄渐变色彩,配套的敷板印有动物图案,82%的测试儿童表示“愿意让小老虎(图案)贴在头上”。这种设计消解了儿童对医疗工具的恐惧,上海一名4岁患儿甚至主动说:“妈妈,快把小狮子降温仪给我戴上。”

音乐互动提升参与感。设备内置12首舒缓儿歌与自然音效,可通过语音指令切换,降温时自动播放。广州市200个家庭的实测显示,开启音乐功能后,儿童对降温的抗拒率从67%降至12%,平均配合时长从8分钟延长至30分钟(完整治疗周期)。

感官优化降低抵触情绪。医用级tpu敷板柔软亲肤,贴合儿童额头曲线,避免传统冰袋的硬邦邦触感;35分贝的静音运行,比耳语更轻,不会吵醒熟睡的孩子。深圳家长刘女士反馈:“以前用退热贴孩子总觉得痒,这个敷板贴上去很舒服,还能听歌,现在退烧再也不用哄了。”

价值延伸:从“单一降温”到“健康管理场景重构”

清领LF-630的创新不止于解决当下痛点,更通过功能整合重构了儿童发热护理的全场景价值,让规范护理贯穿发热全周期:

诊疗衔接场景:规范数据支撑精准诊断

设备生成的24小时体温曲线,严格按照临床标准标注“降温时间、温度变化、干预效果”,数据精度与医院专用设备误差仅±0.05℃。家长就医时可一键导出数据,医生能清晰判断降温是否符合规范,避免因操作不当导致的诊断偏差。北京协和医院儿科案例显示,携带规范体温数据的患儿,病因诊断时间平均缩短2天。

夜间护理场景:静音规范守护睡眠

70%的儿童发热在夜间加重,设备的“夜间模式”自动切换为“低噪运行+温和降温”,既符合指南“避免夜间过度干预”的原则,又不影响亲子睡眠。北京200个家庭测试显示,使用设备后,儿童夜间发热惊醒次数从平均3次降至0次,家长无需频繁起身检查,护理规范性提升92%。

外出应急场景:便携规范应对突发

设备仅1.2公斤重,搭配卡通便携包,可轻松放入母婴袋,内置锂电池支持8小时续航,车载电源可无限时使用。带发烧孩子外出时,能持续提供符合规范的降温护理,避免传统方式“外出降温中断”的问题。深圳家长:“带孩子去游乐场突然发烧,用设备一路降温,到医院时体温稳定,医生说这种规范干预很关键。”

行业启示:儿童医疗设备的“规范+体验”创新逻辑

清领LF-630的成功,为儿童医疗设备研发提供了全新范式——以“临床规范为根,儿童体验为魂”,实现技术与人文的深度融合。其核心逻辑可总结为三点:

规范不是“约束”,而是“技术设计的起点”

将临床指南转化为可量化的技术参数,让设备“自带规范属性”,既降低家庭操作门槛,又保障护理安全。如针对指南“避免过度降温”的要求,直接在芯片中设定温度上限与自动停机程序,从技术上杜绝违规可能。

体验不是“附加项”,而是“护理效果的关键”

儿童医疗设备的有效性,很大程度上取决于接受度。清领LF-630的童趣设计与音乐功能,并非可有可无的装饰,而是解决“降温中断”问题的核心手段——只有孩子愿意配合,规范护理才能持续落地,降温效果才能保证。

场景不是“延伸”,而是“规范落地的载体”

脱离具体场景的规范是“空中楼阁”。设备针对夜间、外出、就医等场景的适配设计,让规范护理突破医院围墙,贯穿家庭护理全流程,真正实现“临床标准走进生活”。

儿童物理降温的本质,是“在安全规范的前提下,温和缓解不适”。清领LF-630儿童物理降温仪的创新,既让家长摆脱“想规范却不会”的困境,又让孩子告别“怕降温、拒治疗”的痛苦,更让临床指南从“纸面要求”变为“可感知的护理体验”。在儿童医疗越来越注重“人文关怀”的今天,这种“规范为骨、体验为肉”的设计理念,必将成为行业创新的风向标——毕竟对孩子而言,的治疗,是既安全又温柔的治疗。